Chaque hiver, la question revient: une cure de vitamine D peut-elle aider à traverser la saison froide avec moins de douleurs articulaires et musculaires? La baisse d’ensoleillement réduit la synthèse cutanée de vitamine D, ce qui peut fragiliser l’os, le muscle et, dans une certaine mesure, l’immunité. Sans promettre de guérison, une stratégie hivernale bien pensée peut soutenir la mobilité et le confort, à condition d’être personnalisée et sécurisée. Ce guide fait le point, de manière claire et sourcée, pour aider à décider si, quand et comment envisager une « cure vitamine D hiver » en complément d’une hygiène de vie adaptée.

Pourquoi la vitamine D compte plus en hiver

Rôle osseux, musculaire et immunitaire

La vitamine D soutient l’absorption intestinale du calcium et du phosphore, deux minéraux essentiels à la minéralisation osseuse. Des apports suffisants participent à la préservation de la densité osseuse avec l’âge et peuvent aider à réduire le risque de fractures en complément d’autres mesures (activité physique, apport protéique, calcium alimentaire).

Côté musculaire, la vitamine D intervient dans la fonction neuromusculaire. Un statut adéquat peut aider à maintenir la force, l’équilibre et la coordination, des paramètres importants pour limiter les chutes chez les seniors. Certaines personnes décrivent aussi des douleurs diffuses ou une fatigabilité musculaire en cas d’insuffisance, mais ces signes restent non spécifiques et doivent être évalués par un professionnel.

Sur le plan immunitaire, la vitamine D module l’activité de nombreuses cellules de défense. Un statut correct peut soutenir la réponse immunitaire, sans empêcher les infections ni s’y substituer. Les résultats varient selon les individus et le contexte de santé.

Baisse des UVB et risques accrus de carence

Entre octobre et mars aux latitudes de la France métropolitaine, l’angle du soleil fait que les UVB, nécessaires à la synthèse cutanée de vitamine D, sont très faibles, surtout au-dessus du 45e parallèle. Même en s’exposant dehors, la production est limitée. Combinée à une vie plus intérieure, cette baisse augmente la probabilité d’un statut bas, en particulier chez les personnes âgées, à peau foncée, ou peu exposées au soleil. D’où l’intérêt d’une stratégie hivernale réfléchie, fondée sur l’alimentation, l’activité physique et, si besoin, la supplémentation.

Qui a le plus besoin d’une cure hivernale

Adultes et seniors, peaux foncées, surpoids, faible exposition

Certains profils cumulent des facteurs de risque d’insuffisance en vitamine D en hiver:

- Les adultes de plus de 60–65 ans: la peau produit moins de vitamine D, l’absorption intestinale et la fonction rénale évoluent, et la sortie au soleil est souvent réduite.

- Les personnes à peau foncée: la mélanine filtre une partie des UVB, ce qui diminue la synthèse cutanée pour un même temps d’exposition.

- Le surpoids ou l’obésité: la vitamine D, liposoluble, peut être « séquestrée » dans le tissu adipeux, conduisant à des concentrations sanguines plus basses à apport égal.

- Les horaires intérieurs, la vie urbaine, et l’usage d’écrans solaires (indispensables l’été) réduisent encore l’exposition.

- Certaines pathologies digestives (malabsorption), hépato-rénales, ou certains traitements au long cours peuvent également influencer le statut en vitamine D.

Signes évocateurs et quand doser la 25(OH)D

Fatigue, douleurs osseuses diffuses, crampes, faiblesse musculaire ou baisse du tonus peuvent évoquer une insuffisance, mais ces symptômes sont peu spécifiques. Le dosage sanguin de 25(OH)D (calcidiol) permet d’évaluer le statut. Il est utile surtout en présence de facteurs de risque, de douleurs persistantes inexpliquées, d’ostéoporose, d’antécédents de fracture, ou avant une supplémentation prolongée à dose élevée. Le médecin décidera de l’opportunité du dosage et de la conduite à tenir en fonction du tableau clinique.

Apports naturels: soleil et alimentation

Exposition solaire: repères réalistes en automne-hiver

En automne-hiver, la production cutanée reste faible. Quand la météo le permet, sortir en milieu de journée, visage et avant-bras découverts, peut contribuer un peu, mais cela ne suffit généralement pas à couvrir les besoins. On privilégie la régularité (promenades, jardinage, activités extérieures douces) pour bénéficier d’autres effets positifs: mobilité, moral, sommeil.

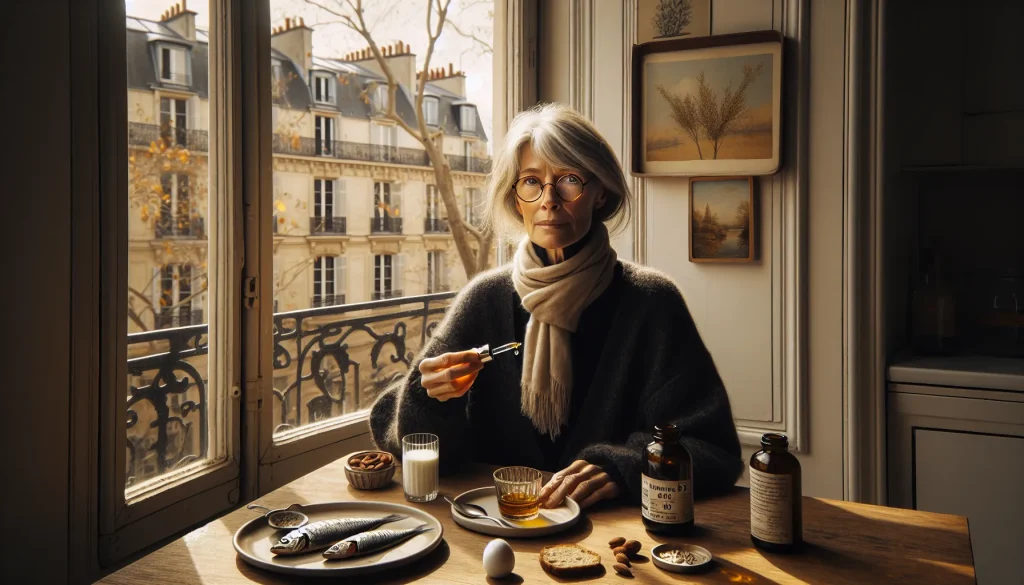

Aliments riches et limites de l’alimentation seule

Quelques aliments concentrent de la vitamine D: poissons gras (saumon, maquereau, sardines, hareng), foie de morue ou son huile, œufs (jaune), abats, produits laitiers enrichis. Malgré une assiette variée, atteindre des apports élevés uniquement par l’alimentation s’avère difficile au quotidien, surtout en hiver. L’alimentation reste néanmoins la base, à associer à une supplémentation si le statut ou le contexte le justifient.

Supplémentation et nutriments associés

D3 versus D2, formes (gouttes, capsules, ampoules)

On distingue la vitamine D3 (cholécalciférol) et la D2 (ergocalciférol). Les données suggèrent que la D3 élève plus efficacement et durablement la 25(OH)D sanguine chez l’adulte. Les formes disponibles incluent gouttes huileuses, capsules, et ampoules dosées. Les gouttes et capsules facilitent un apport fractionné (quotidien ou hebdomadaire). Les ampoules offrent une prise espacée mais ne conviennent pas à tous: les fortes doses ponctuelles sont discutées chez les personnes âgées en raison d’un risque accru de chute observé dans certains protocoles.

Posologies usuelles et objectifs sanguins raisonnables

Les besoins varient selon l’âge, la corpulence, l’ensoleillement, l’alimentation et l’état de santé. À titre indicatif, nombre d’adultes recourent en hiver à 800 à 2 000 UI/j (20–50 µg/j), après avis médical si contexte particulier. L’objectif sanguin raisonnable fréquemment cité se situe autour de 30–50 ng/mL (75–125 nmol/L) de 25(OH)D. Dépasser durablement 60–70 ng/mL n’apporte pas d’avantage démontré et peut exposer à des effets indésirables. La limite supérieure d’apport tolérable pour l’adulte est de 100 µg/j (4 000 UI/j) selon des autorités comme l’EFSA: il est déconseillé d’atteindre ces doses sans suivi.

Quotidien, hebdomadaire ou mensuel: avantages et inconvénients

- Quotidien: favorise la stabilité des concentrations, s’intègre à une routine (avec un repas contenant un peu de lipides). Pratique pour ajuster finement la dose.

- Hebdomadaire: utile pour ceux qui oublient le quotidien: la dose totale hebdomadaire équivalente peut convenir.

- Mensuel/bolus: simple sur le papier, mais les très fortes doses en une prise peuvent entraîner des pics suivis de baisse et, chez certains sujets âgés, ont été associées à plus de chutes dans certaines études. Une approche fractionnée est souvent préférée, sauf indication médicale.

Rôles du magnésium, de la vitamine K2 et des oméga-3

- Magnésium: cofacteur d’enzymes impliquées dans le métabolisme de la vitamine D. Un statut magnésique correct peut aider à optimiser l’utilisation de la vitamine D. On le trouve dans les oléagineux, légumineuses, cacao, eaux riches en magnésium.

- Vitamine K2: intervient dans l’activation de protéines qui dirigent le calcium vers l’os plutôt que les tissus mous. L’association D3 + K2 est parfois proposée, mais la K2 peut interagir avec les anticoagulants anti-vitamine K: avis médical indispensable dans ce cas.

- Oméga-3: utiles pour la santé cardiométabolique et un terrain inflammatoire plus équilibré. Ils ne « remplacent » pas la vitamine D, mais s’intègrent bien à une approche globale (poissons gras 1–2 fois/semaine, huiles de colza/noix, éventuellement compléments après conseil professionnel).

Sécurité, interactions et contre-indications

Surdosage: limites, signes d’alerte et conduite à tenir

La vitamine D, liposoluble, s’accumule en cas d’excès prolongé. Un surdosage peut entraîner hypercalcémie et symptômes: nausées, soif intense, mictions fréquentes, constipation, fatigue, irritabilité, douleurs abdominales. En cas de signes évocateurs ou de prise de fortes doses non suivies, il est conseillé d’arrêter la supplémentation et de consulter rapidement. Respecter les doses recommandées, éviter l’addition de plusieurs produits contenant de la vitamine D, et réaliser un dosage sanguin si le médecin le juge utile.

Interactions médicamenteuses (anticoagulants, thiazidiques, corticoïdes)

- Anticoagulants anti-vitamine K (warfarine, fluindione…): la vitamine D en elle-même n’est pas l’antagoniste, mais l’association de vitamine K2 est contre-indiquée sans avis médical. Toute modification de complémentation doit être signalée au prescripteur pour un suivi de l’INR.

- Diurétiques thiazidiques: ils peuvent augmenter la calcémie: combinés à des doses élevées de vitamine D, le risque d’hypercalcémie est majoré, surtout chez les seniors.

- Corticoïdes au long cours et certains anticonvulsivants inducteurs enzymatiques: ils peuvent réduire les concentrations de vitamine D: une évaluation médicale permet d’ajuster l’apport si besoin.

- Orlistat et résines échangeuses d’ions: ils diminuent l’absorption des vitamines liposolubles: un décalage des prises et un suivi peuvent être nécessaires.

Profils nécessitant un avis médical préalable

Un avis médical est recommandé avant d’entamer une cure de vitamine D en cas de:

- Maladie rénale chronique, hyperparathyroïdie, sarcoïdose ou autres granulomatoses.

- Antécédent de calculs rénaux calciques ou d’hypercalcémie.

- Grossesse, allaitement, polymédication, ou antécédent de chutes répétés.

- Ostéoporose, fractures récentes, ou traitement anti-résorptif: la stratégie d’apport s’inscrit dans une prise en charge globale.

Dans tous les cas, les résultats varient selon les individus: la personnalisation prime.

Plan d’action hivernal en 4 étapes

Faire le point et mesurer si besoin

Identifier ses facteurs de risque (âge, exposition solaire, alimentation, poids, traitements). En présence de douleurs persistantes, de fatigue inexpliquée, d’ostéoporose ou de chutes répétées, discuter avec le médecin d’un dosage de 25(OH)D. Ce bilan oriente le plan et évite les approximations.

Choisir la voie d’apport adaptée à son profil

- Base: alimentation variée riche en poissons gras, œufs, produits laitiers enrichis si tolérés, et sorties régulières.

- Supplémentation: privilégier la D3 en gouttes ou capsules pour un apport fractionné. La « cure vitamine D hiver » peut reposer sur 800–2 000 UI/j chez l’adulte selon le contexte: décision à affiner avec un professionnel en cas de pathologie ou de traitements associés.

- Nutriments associés: veiller au magnésium alimentaire: envisager K2 et oméga-3 si pertinents, avec prudence en cas d’anticoagulants.

Suivi et ajustements à 8–12 semaines

Un contrôle clinique, et parfois biologique, à 8–12 semaines permet d’évaluer la tolérance et la progression vers la zone cible (souvent 30–50 ng/mL). En fonction des résultats, l’apport peut être ajusté. Éviter les fortes doses au long cours sans surveillance.

Quand consulter et bilan de fin d’hiver

Consulter en cas de symptômes évocateurs de surdosage, d’aggravation des douleurs, de chutes, ou si des maladies chroniques sont en jeu. En fin d’hiver, faire un point sur le ressenti (douleurs, mobilité, énergie), l’adhérence, l’alimentation et, si indiqué, le taux sanguin. L’objectif est d’entrer au printemps avec des habitudes solides: activité régulière, alimentation équilibrée, poids stable et supplémentation mieux ciblée si nécessaire.

Conclusion

Adopter une cure de vitamine D en hiver peut soutenir les os et les muscles et participer au confort articulaire, surtout chez les personnes à risque d’insuffisance saisonnière. L’approche la plus sûre reste personnalisée: alimentation de qualité, exposition raisonnable quand c’est possible, supplémentation D3 fractionnée à dose adaptée, et suivi si le contexte l’indique. Les bénéfices et besoins varient selon les individus: prudence, cohérence et régularité priment.

Avertissement: Cet article est informatif et ne remplace pas l’avis d’un professionnel de santé. En cas de douleur persistante, de traitement en cours ou de pathologie articulaire, il est recommandé de consulter un médecin ou un rhumatologue.

Sources et références:

- EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. Tolerable upper intake level for vitamin D (2012) et mises à jour.

- HAS. Vitamine D: place du dosage de la 25(OH)D et stratégies d’apport chez l’adulte (recommandations et points de repère).

- Inserm. Vitamine D: synthèse des connaissances sur l’os, le muscle et l’immunité (dossiers thématiques).

- Martineau AR et al. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory infections: systematic review and meta-analysis (BMJ, 2017) et analyses ultérieures.

- Bolland MJ et al. Effects of high-dose, bolus vitamin D supplementation on falls and fractures in older adults (revues et essais cliniques).

- ANSES. Avis relatifs à la vitamine D: apports alimentaires, risques liés au surdosage, populations à risque.

Points clés

- En hiver, la baisse des UVB augmente le risque d’insuffisance en vitamine D, surtout chez les seniors, les peaux foncées et les personnes peu exposées, d’où l’intérêt d’une cure vitamine D hiver bien pensée.

- Privilégiez la D3 en gouttes ou capsules à 800–2 000 UI/j avec un repas, évitez les bolus à forte dose, et visez 30–50 ng/mL de 25(OH)D.

- Bâtissez d’abord la base: sorties régulières en milieu de journée quand possible et aliments riches (poissons gras, œufs, produits laitiers enrichis), l’alimentation seule restant souvent insuffisante en saison froide.

- Associez prudemment magnésium, K2 et oméga‑3 si pertinent, et demandez un avis médical en cas d’anticoagulants, diurétiques thiazidiques, corticoïdes ou maladies rénales.

- Personnalisez et suivez: discutez un dosage de 25(OH)D si facteurs de risque ou symptômes, puis réévaluez à 8–12 semaines pour ajuster la cure de vitamine D en hiver en toute sécurité.

Questions fréquentes

Qu’est-ce qu’une « cure vitamine D hiver » et quels bénéfices attendre ?

Une cure vitamine D hiver vise à compenser la baisse d’UVB et soutenir os, muscles et, modestement, l’immunité. Elle peut aider au confort musculaire et à la réduction du risque de chute chez les seniors à risque d’insuffisance. Ce n’est pas un remède universel: l’approche doit rester personnalisée et sécurisée.

Quelle dose de vitamine D prendre en hiver et pendant combien de temps ?

Chez l’adulte, beaucoup recourent à 800–2 000 UI/j en hiver, à ajuster selon profil médical. Un objectif sanguin raisonnable est 30–50 ng/mL de 25(OH)D. Un point à 8–12 semaines permet d’adapter la dose. Évitez d’approcher 4 000 UI/j sans suivi et les cumuls de produits.

Vitamine D3 ou D2, gouttes, capsules ou ampoules: que privilégier ?

La D3 élève généralement plus durablement la 25(OH)D que la D2. Les gouttes ou capsules fractionnées (quotidien/hebdomadaire) offrent une meilleure stabilité. Les bolus mensuels très dosés peuvent entraîner des pics et, chez certains âgés, davantage de chutes: à éviter sans indication médicale explicite.

À quel moment de la journée prendre la vitamine D, et avec ou sans repas ?

Le moment importe peu: l’essentiel est la régularité. La vitamine D est mieux absorbée avec un repas contenant des lipides (par exemple le déjeuner). Choisissez un créneau facile à tenir sur la durée. Les formes huileuses améliorent aussi l’absorption; l’espacement des prises reste possible selon la dose hebdomadaire équivalente.

Une cure vitamine D hiver prévient-elle la dépression saisonnière ou les infections ?

Un statut adéquat peut modestement réduire le risque d’infections respiratoires, surtout chez les personnes carencées, mais ne remplace pas les mesures d’hygiène. Pour la dépression saisonnière, les preuves sont mitigées: la vitamine D n’est pas un traitement. La luminothérapie, l’exposition diurne et l’avis médical restent incontournables.

Quelles options pour une cure vitamine D hiver en mode végétalien ?

Optez pour des aliments enrichis (laits végétaux, margarines) et des champignons exposés aux UV (source de D2). Des compléments de D3 végétale issue de lichen existent. Les doses usuelles restent comparables (800–2 000 UI/j selon contexte). Vérifiez l’étiquette et discutez d’un dosage sanguin si facteurs de risque.